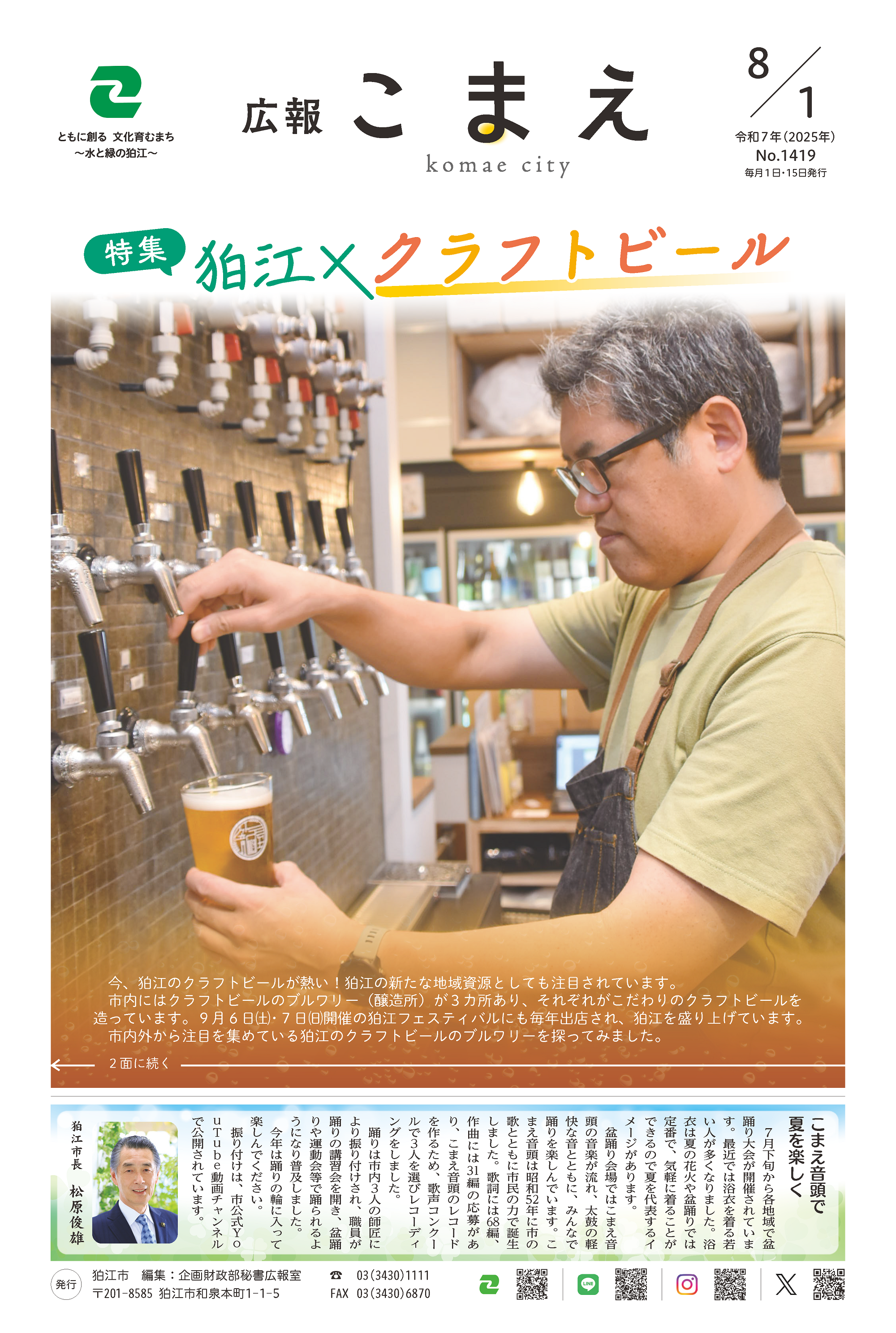

令和7年8月1日号特集「狛江×クラフトビール」

特集「狛江×クラフトビール」(令和7年8月1日号広報こまえ掲載)

令和7年8月1日号広報こまえで、特集「狛江×クラフトビール」を組むため、市内の3つのクラフトビールの醸造所の責任者の方にインタビューを行いました。

![]() PDFファイルはこちら [ 4017 KB pdfファイル]

PDFファイルはこちら [ 4017 KB pdfファイル]

広報こまえでは紙面の都合で掲載しきれなかった内容も含めて、インタビュー全体の内容を以下の通りホームページに掲載しますのでぜひこちらもお読みください。

クラフトビールとは

クラフトビールとは小規模なビール醸造所で、ビール職人が丹精込めて造る個性的なビールのことで、手工芸品(クラフト)に例えて、こう総称されています。市内にある3つのクラフトビールの醸造所(ブルワリー)では、造りたてのビールを提供しています。

3つのブルワリーの醸造担当や責任者の方にそれぞれの特徴やこだわりを聞いてみました。

籠屋ブルワリー

1カ所目は、市内で初めてクラフトビールの醸造所となった籠屋ブルワリーの醸造責任者の江上裕士さんにお話を伺いました。

醸造責任者 江上裕士さん

クラフトビールの成り立ちについて

【インタビュアー】

日本ではここ数年、クラフトビールの人気が高まっています。そして、市内のクラフトビールの醸造所が新たな地域資源としても市内外から注目されています。

一般のビールとは異なり、クラフトビールはどういうものを指すのでしょうか?

【江上さん】

大手メーカーで大量生産されるビールに対し、小規模なビール醸造所で造られるビールが一般的にはクラフトビールと呼ばれています。

国内ではかつてビールを造るには、1年間で「最低2000キロリットルを作らなければいけない」と酒税法に規定があり、規模の小さい醸造所ではビールを造ることはできませんでした。

平成6(1994)年に酒税法が改正されて、1年間で造る量は「60キロリットル以上」になり、これによって規模の小さい醸造所でも、ビールを作ることができるようになりました。これが「地ビール」と呼ばれ、全国各地でも造られるようになりました。

ところが地ビールが生まれた当時はまだ試行錯誤の時代で、今よりもおいしいとは言えなかったので、「地ビール=おいしくない」という印象がありました。そのためだんだんと地ビールが売れなくなって、地ビールを造るところも減っていきましたが、一部のビール醸造所でどうしたらおいしいビールが造れるのかの研究が続けられてきました。実は日本の地ビールはドイツなどのヨーロッパ地方で多く造られる製法で作られていましたが、造り方が難しくてあまりおいしくできなかったのです。その後、アメリカを中心としたホップで特徴をつけるビールが流行りだして、おいしいビールが増えていきました。そして全国各地にも広がっていき、今のようなクラフトビールのブームが始まりました。

このときに、昔のおいしくなかったと言われていた「地ビール」と差別化するために「クラフトビール」と呼ばれるようになってきた、そう認識しています。

【インタビュアー】

なるほど。地ビールとクラフトビールとの違いやその歴史も知ることができ、クラフトビールの理解も深まりました。

籠屋ブルワリーについて

【インタビュアー】

次に籠屋ブルワリーでクラフトビールを作り始めたときのことをお聞きしていきたいと思います。

【江上さん】

籠屋は明治35(1902)年に狛江の地で創業した酒屋です。平成29(2017)年に醸造の免許を取得して「籠屋ブルワリー」を立ち上げました。

ビールは水、ホップ、麦芽、酵母を原料に作られるのですが、その当時はピールやコリアンダーなどホップと麦芽以外にも何か原料を足さないとビールとして認められなかったので、醸造量の関係からまずは発泡酒の免許を取得しました。

平成30(2018)年の酒税法改正によって、それ以前に免許を取得している醸造所は他の原料を入れなくてもビールとして認められることになったので、その後はビールとして名乗れるようになりました。

【インタビュアー】

酒税法はあまりなじみのない法律ですが、そのようないきさつがあるのですね。

籠屋ブルワリーの醸造所の外観

江上さんが籠屋ブルワリーに入ったきっかけについて

【インタビュアー】

それでは、次に江上さんのことをお聞かせください。江上さんが籠屋に入ったきっかけはあったのでしょうか。また、ビールの作り方はどのようにして学んだのでしょうか。

【江上さん】

以前、私は大手ビール会社でビールの製造に関わっていました。そして自分でビールを造りたいという気持ちが強くなり、籠屋ブルワリーの立ち上げ時からここでビール造りをしています。

現在タンクは7つあり、週2回新しいビールを仕込んでいます。年間ですと100回ほど仕込んでいることになります。現在は、2名の醸造担当で日々ビールを作っています。

【インタビュアー】

ビールを仕込むときはどのようなことに気を付けているのでしょうか。

【江上さん】

ビールの醸造は気温などの条件で味や風味が変わりますので、季節によってビールの醸造の仕方や調整に変化を加える必要があります。また、夏に飲みたい味と冬に飲みたい味は変わります。ですので、毎回どのあたりを狙うのかを調整できることがクラフトビール造りの醍醐味・面白さであり、難しさであったりもします。

ビールの品質の状態をチェックする江上さん

新商品「宴結(えんむすび)」について

【インタビュアー】

続いて、籠屋ブルワリーの新商品「宴結」について、プロジェクトリーダーの秋元亮二さんにお聞きしていきたいと思います。

【秋元さん】

宴で人と人を結ぶことをコンセプトに、6月に新商品「宴結」を発表しました。この商品は企画段階からさまざまな方の意見を取り入れ、名称やラベルも公募により決まりました。

「宴結」はクラフトビールの中では珍しくラガービールスタイルで、のどごしが良く飲みやすいビールとなっています。日本の大手ビール会社が販売しているビールの多くはラガーで作っているため、日本人に一番飲まれている種類なので、今回籠屋ブルワリーがラガーに挑戦した理由の一つでもあります。8月末には缶ビールとしても販売を予定しています。

プロジェクトリーダーの秋元亮二さん

公募で決まった新商品「宴結」のラベル

【インタビュアー】

「宴結」も含めて籠屋ブルワリーのクラフトビールはどのような場所で提供しているのでしょうか。

【秋元さん】

籠屋ブルワリー併設のレストラン「籠屋たすく」(駒井町3-34-4)では、おいしい料理とともに出来たてクラフトビールを提供しています。「籠屋秋元商店」(駒井町3-34-3)ではクラフトビールを缶や瓶でも販売しています。

また、昨年、和泉多摩川商店街の中に「籠屋ビールスタンド」(東和泉3-10-4)を、そして狛江駅直結の高架下商業施設の中に「籠屋マルシェ狛江店」(元和泉1-2)をオープンしましたので、これまでより手軽に籠屋ブルワリーのクラフトビールが飲めるようになっています。

【インタビュアー】

狛江駅や和泉多摩川駅の近くにお店が誕生したので、市の北側にお住まいの方や市外の方も籠屋ブルワリーのクラフトビールが飲めるようになり、とても便利になったという声も聞かれます。

狛江駅直結の商業施設内にオープンした籠屋マルシェ狛江店

籠屋マルシェ狛江店にて「宴結」をタップで提供

地元・狛江での活動や今後の展望について

【インタビュアー】

籠屋さんの市内での取り組みや、今後の展望についてもお聞かせください。

【江上さん】

狛江市内の農家さんの協力を得て、ホップの栽培も始めました。そこでは毎年夏にはホップの収穫祭も行っており、子どもと一緒に畑と触れ合って、その後は籠屋ブルワリーのビールと狛江の枝豆を楽しんでいただくイベントで、毎年好評の声をいただいています。

また、今後は麦芽の元となる大麦の栽培にも挑戦する予定です。

これからもクラフトビールを通じて人と人をつなぐような取り組みを進めていき、狛江をもっと盛り上げていきたいですね。

【インタビュアー】

最後に籠屋さんの今後の展望などについて教えてください。

【江上さん】

籠屋ブルワリーでは、日常で飲んでもらえるような料理に合うビールを目指しています。また、日本の伝統技術の木樽を使って発酵させるビールなど、老舗酒屋ならではの個性的で独創的なビールにも挑戦しています。将来的には世界にも通じるようなビールを目指していきたいと考えていますが、地元である狛江を大切にし、これからも市民に愛されるようなビールを造っていきたいですね。

籠屋秋元商店(本店)の外観

店舗情報

籠屋マルシェ狛江店

狛江駅高架下商業施設にある籠屋マルシェ狛江店では、出来たてのクラフトビールを飲むことができます。その他、数多くのお酒も販売しています。

営業時間:午前11時~午後9時

定休日:不定休

所在地:元和泉1-2 小田急マルシェ狛江

※その他、市内の「籠屋秋元商店」・「籠屋ビールスタンド」・「籠屋たすく」でも取り扱いあり。店舗詳細は、籠屋ホームページをご覧ください。

和泉ブルワリー

続いて2件目は、醸造所併設の店舗「BEER CELLAR TOKYO」(ビアセラートーキョー)で、和泉ブルワリー合同会社代表(兼)醸造担当の和泉俊介さんにお話を伺いました。

和泉ブルワリー合同会社代表(兼)醸造担当 和泉俊介さん

和泉さんの経歴やビールに興味を持ったきっかけについて

【インタビュアー】

平日は東京都内のバイオ医薬品製造機器メーカーに勤務する会社員でありつつ、週末はビールの醸造を行うという異色の経歴の和泉さん。まずはじめに和泉さんがクラフトビールに興味を持ったきっかけについて教えてください。

【和泉さん】

一番最初にビールに興味を持ったきっかけは大学生のときです。醸造学の授業で、福生市の石川酒造の酒蔵見学をする機会があり、そこで日本酒だけでなくビールも造っていることを知りました。そのビールがとてもおいしくて、それからビールが好きになり、いろいろな種類を飲むようになりました。

そして、社会人になり外資系企業の営業職としてキャリアを積んでいたのですが、35~40歳くらいのときに、このままでいいのかという衝動にかられたんです。いわゆるミドルエイジクライシスですね。これまでの人生を振り返り、これからの人生のことを考えたとき、何か好きなことをやってみたいと思うようになり、大学時代に出会ったおいしいビールとその醸造所のことを思い出しました。

クラフトビールの造り方をどのように学んだのか

【インタビュアー】

クラフトビール造りのもともとのきっかけは大学時代なんですね。そのあとクラフトビールの造り方はどのようにして学んだのですか。

【和泉さん】

アメリカでビールの醸造を学ぶプログラムがあることをインターネットで調べて知りました。そのプログラムは6カ月コースで、最初の4カ月半は通信教育で日本で受講し、残り1カ月半はアメリカでの実地研修というものでした。申し込んでから約2年後の2015年に受講することになりましたが、一般企業の会社員ですので、会社の上司に相談し、実地研修は有給休暇を取得して渡米することになりました。

現地の実地研修はいくつかのブルワリーから一つを選んで、そこで働きながら研修を受けるというOJTスタイルでした。自分でインターネットで調べてYouTubeの動画も何回も見てオレゴン州ポートランドにあるCommons Breweryというブルワリーに決めたのですが、現地に行ってから選んだところはベルジャンスタイルのビールがメインのブルワリーであることを知りました。本当はペールエールやIPAの造り方を学びたいと思っていたのでそこは誤算だったのですが、何度も飲むうちにベルジャンスタイルも大好きになりました。そのとき学んだレシピの通りに造ったビールが、和泉ブルワリーのフラッグシップである『3A Farmhouse Ale』で、ベルジャンスタイルのビールです。

和泉ブルワリーのフラッグシップ『3A Farmhouse Ale』

狛江市内に醸造所を作った理由について

【インタビュアー】

半年間の研修を会社員として働きながら受講するというのはすごい行動力ですね。その研修が終わり、狛江市内に醸造所を作ったのには何か理由があったのでしょうか。

【和泉さん】

実施研修を終えて日本に帰国し、知識や技術を取得できたので、ビールの醸造所を作ろうと本格的に考えるようになりました。家族にも相談し、会社を辞めないという条件で理解が得られました。こうして会社員を続けながら醸造所の立ち上げに向けて準備を行うことになりました。

物件探しでは、まずは川崎市内の自宅近くを探したのですが良い物件がなく、狛江市内を探したときに今の物件に出会いました。この場所を選んだのは、ガラス張りで外から醸造設備が見える場所を探していたことが主な理由ですが、私の名字である「和泉」が付く地名であったことにも縁を感じました。

醸造所併設の店舗「BEER CELLAR TOKYO」

和泉ブルワリーの特徴やこだわり

【インタビュアー】

和泉ブルワリーの特徴やこだわりについて改めて教えてください。

【和泉さん】

ベルギー系のベルジャンスタイルをベースに、IPAなどさまざまなジャンルのビールを造っています。ビールは水とホップと麦芽と酵母で造られるのですが、特に酵母にはこだわりがあり、同じレシピでも温度などでだいぶ味が変わるので、どうやったらおいしくなるのかを常に探求しています。延々とそれを追い求めるのがビール造りの楽しさや奥深さでもあります。

【インタビュアー】

ビールを造る上で目指している理想の形があるのでしょうか。

【和泉さん】

ビールが飲まれるシーンにおいて、ビールは主役ではなく常に何かを引き立て、その時の幸せや喜びをより増やす役だと考えています。食事で飲まれる時のビールも同じで、おいしい料理を引き立てる役であることが私のビールの理想です。和泉ブルワリーのフラッグシップである3A Farmhouse Aleは料理との万能調味料のように幅広い料理に合うため、市内の飲食店の皆さんにも試してもらいたいですね。

和泉ブルワリーの醸造所の様子

地域の方との取り組みについて

【インタビュアー】

狛江CSAle(シーエスエール)は、小さいまちの狛江ならではの面白い取り組みだと思います。狛江CSAleの取り組みについて詳しく教えてください。

【和泉さん】

狛江CSAleの取り組みは、狛江市民が育てたホップで狛江のローカルビールを作るプロジェクトとして平成29(2017)年から始まりました。日本で2番目に小さい市という狛江の良さを活かして、市民の自宅で栽培されたホップを原料の一部に使用して、市内の醸造所でクラフトビールとなり、自宅の食卓や市内の飲食店でお楽しみいただけるという取り組みです。この取り組みでは、ホップを栽培する市民のコミュニティを作り出し、また、グリーンカーテンによる都市緑化・温暖化対策、地産地消にもつながり、地域にも地球にも優しい都市型緑化活動を目指しています。

市内の2つの醸造所(籠屋ブルワリー・和泉ブルワリー)が協力し、異なる醸造スタイルによる2種の味の狛江CSAleを毎年お楽しみいただいています。まだまだ小さな規模の活動で、集まる量も少ない状況ですが、なるべく狛江産のものにしたいので、栽培者を増やしていきたいと思っています。もっと栽培者が増えて、「オール狛江」のビールとなれば、もっと市民が愛着の持てるようなビールとなるはずです。ビールを通じて新たなコミュニティの輪を狛江の街に広げていきたいと思っています。

【インタビュアー】

その他、和泉ブルワリーさんが行っている環境にも優しい取り組みがあればご紹介ください。

【和泉さん】

ビール造りにおいては麦芽から麦汁を精製するときには必ずモルトかすが発生するので、これを近隣地区の農家に持っていき、土壌の改良や堆肥として有効活用してもらうような取り組みを行っています。また、畜産の飼料を製造する工場で使ってもらって、できるだけ廃棄が出ないように心掛けています。これからも地域にも環境にも優しいビール造りを目指していきたいですね。

今後の展望について

【インタビュアー】

和泉ブルワリーの今後の展望についてお聞かせください。もし目標とするようなブルワリーがあれば教えてください。

【和泉さん】

岩手県盛岡市にベアレン醸造所というブルワリーがあるのですが、盛岡市内のどこの店に行ってもベアレン醸造所で造ったビールが飲めるんです。ここのように狛江のどこの店でも和泉のビールを飲んでもらえるようになることが私の夢の一つです。

店舗情報

BEER CELLAR TOKYO(ビアセラートーキョー)

和泉ブルワリー併設の「BEER CELLAR TOKYO」では、和泉ブルワリーの自家醸造の出来立てビールを楽しめます。店内だけでなく、グラウラーにビールの量り売り提供での持ち帰りも可能です。

営業時間:火曜日~金曜日 午後4時~午後9時

土曜日・日曜日・祝日 午前11時~午後8時

定休日:月曜日

所在地:和泉本町1-12-1 豊栄狛江マンション1階

電話:03-5761-7130

柴田屋酒店喜多見ビール醸造所

3カ所目の醸造所は、小田急線喜多見駅から徒歩約3分の小田急線の高架下商業施設にある柴田屋酒店喜多見ビール醸造所の長井栄治店長にお話を伺いました。

柴田屋酒店 喜多見ビール醸造所の成り立ちについて

【インタビュアー】

柴田屋酒店 喜多見ビール醸造所の成り立ちについて教えてください。

【長井さん】

柴田屋酒店は新中野にある創業90年の酒屋で、クラフトビールの醸造とワインの販売をメインに事業展開しています。

狛江市内のビール醸造所は、令和3年に醸造所併設レストランとともにオープンしました。

令和6年には座席数を多くするための改装を行い、「柴田屋酒店 喜多見ビール醸造所」としてリニューアルオープンしました。醸造所併設のレストランで常時多数の出来たてビールを提供しています。

柴田屋酒店 喜多見ビール醸造所(レストラン)の外観

喜多見ビール醸造所の特徴やこだわりについて

【インタビュアー】

喜多見ビール醸造所の特徴やこだわりについて教えてください。

【長井さん】

現在、柴田屋酒店は都内に複数の醸造所があり、1名の醸造担当が各醸造所を管理しています。

狛江の醸造所には4つタンクがあり、複数のビアスタイルのビールを醸造しています。鮮度と香りを大事にしつつ、原料を工夫したり、新しい味わいのビールづくりにも常にチャレンジしています。

また、季節に応じて味や度数などに変化に加えており、夏の時期はさっぱりして飲みやすいビールに仕上げたりしています。

醸造所の様子(窓の外からも醸造所の中が見えるようになっています)

醸造所併設のレストランについて

【インタビュアー】

レストランの店内は開放的な雰囲気で、今日もランチの時間帯には多くの方が利用されていました。普段はどのような方に利用されているのでしょうか。

【長井さん】

平日は近隣で働く方々や女性グループの会合などで使用していただいています。

休日は近隣にお住まいの家族連れの方などを中心にご利用いただいています。特に休日の夜の時間帯は予約をしないと入れない日もあり、おかげさまで多くの方にご利用いただいています。

【インタビュアー】

クラフトビールだけでなく、ワインの種類も豊富ですね。

【長井さん】

店舗内の物販コーナーでは世界各国のワイナリーから直輸入しているボトルワインも販売していて、お土産として持ち帰りすることはもちろんですが、物販価格そのままで席で飲むことも可能です。とてもお得ですのでワインもおすすめです。

開放的な店内の雰囲気でお酒の物販コーナーも充実しています。

地元のイベントへの出店などについて

【インタビュアー】

毎年9月に狛江駅周辺で行われる「狛江フェスティバル」など市内のイベントにも積極的に参加されていますね。

【長井さん】

狛江に出店してからまだ数年ですが、市内のイベントやビアフェスなどの参加に声掛けいただいて本当にありがたいです。イベントへの出店は新たなお客様との出会いがありますので楽しいですし、私たちのクラフトビールを飲んでもらえる機会になりますので、認知度を上げていくためにもこれからも出店したいと考えています。

「ビール選びやワイン選びに迷ったらぜひ店員にお声かけください。」

地域の方に向けたメッセージ

【インタビュアー】

最後に、地域の方へのメッセージをお願いします。

【長井さん】

地域に根差したお店作りをコンセプトに、地域の方との「ただいま」「おかえり」でつながることができる店を目指しています。地域にお住まいの方にはぜひ店に足を運んでいただき、末永くご愛用いただければ嬉しいです。

屋外のテラス席ではペットを連れての利用も歓迎です。

店舗情報

柴田屋酒店 喜多見ビール醸造所

店内は開放的な雰囲気でボトルワインを中心にお酒の物販コーナーもあり、物販だけの利用も可能です。

営業時間:月曜日~土曜日 午前11時30分~午後10時30分

日曜日・祝日 午前11時30分~午後10時

所在地:岩戸北2-20-10 小田急マルシェ喜多見

電話:03-5761-7725

秘書広報室による編集後記

今回は新たな地域資源となりつつあるクラフトビールの醸造所を紹介しました。今後も狛江を盛り上げている人やお店、場所などにスポットを当てて紹介していきたいと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もしお読みいただいた感想などがあれば、ぜひお寄せください。

印刷

印刷

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭