家庭での備え(日頃の備え)

家庭での備え1 家具類の転倒・落下・移動防止、家屋の耐震補強

平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、6,434人もの命が失われました。その犠牲者の8割以上は家屋の倒壊などによるものです。多くは発災後間もなく命を落としたといわれています。

何よりもまずは自分の命、そして家族の命を守るため、各家庭で対策をしましょう。

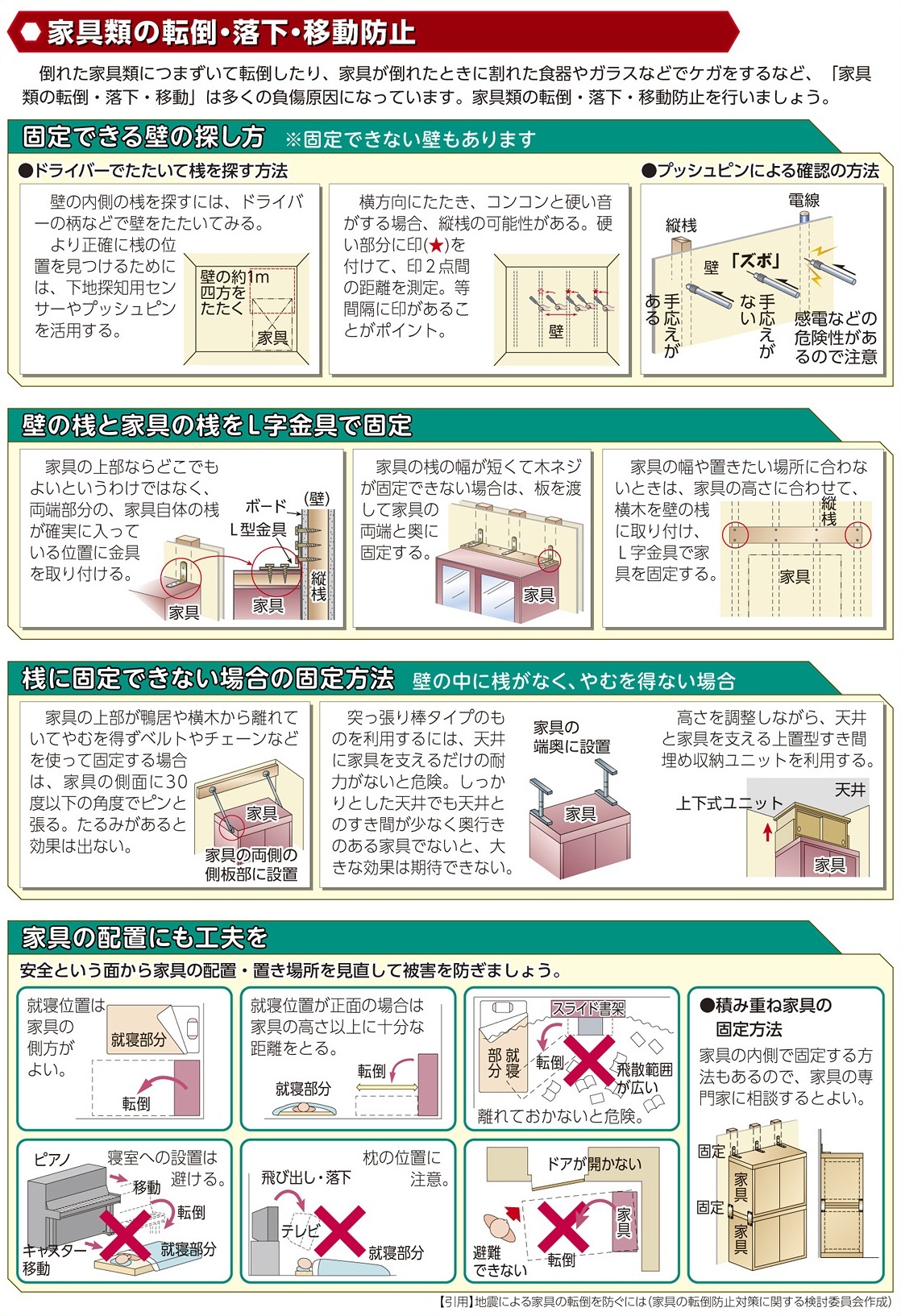

1 家具類の転倒・落下・移動防止

家の中の地震対策として家具類の転倒・落下・移動防止対策を行いましょう。市販の器具を使って家具を壁などに固定する方法や、地震発生時に下敷きにならないよう家具の配置を工夫する方法があります。

住宅の耐震改修に比べ手軽に行うことができるので、家の中の危険を少しでもなくしておきましょう。

2 耐震診断・耐震改修

阪神淡路大震災で倒壊した建物の多くは、昭和56年以前の耐震基準による建物でした。古い建物でも適切な耐震改修を行えば地震に対して強くなります。建ててから歳月が経過した建物は積極的に専門家の耐震診断を受け、危険箇所があれば早めに耐震改修をしておきましょう。

市でも耐震診断、耐震改修費用の一部を助成しています。

市の耐震診断・改修の助成

昭和56年5月31日以前の建築基準法施行令に基づいて建てられた建物

木造住宅または木造集合住宅

- 耐震診断料の一部を助成しています。

- 耐震診断で、耐震性能が不十分だと診断された住宅について、耐震改修工事費用の一部を助成しています。

分譲マンション

- 耐震診断料の一部を助成しています。

- 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化についても各種助成を行っています。

※市耐震改修関係事業(まちづくり推進課)のページで、詳細をご確認ください。

家庭での備え2 非常持出品・非常備蓄品を用意する

1 非常持出品とは

避難のときに必要なものが非常持出品です。

避難のときに両手が使えるように、リュックサック等に入れて目のつきやすい所に置いておきましょう。

あまり重くしすぎないことがポイントです。女性は10kg程度(妊産婦は5kg程度)を目安にすると良いでしょう。

非常持ち出し品の例

- 貴重品

現金、身分証明書のコピー、連絡先一覧、印鑑 - 衣類

靴、ヘルメット、手袋(軍手)、雨具、下着・着替え(避難用の1セット) - 清潔維持用品

マスク、救急セット、ウェットティッシュ - 照明、情報収集

ライト、携帯ラジオ、ハザードマップ・地図、携帯電話・スマートフォンの充電器、モバイルバッテリー、手回し式充電器、紙、ペン - 日用品

ビニール袋、保温シート、使い捨てカイロ、非常用トイレ、メガネ等必要なもの - 食料品

水、携行食 - その他

お薬手帳

※女性の方は、生理用品、美容用品、ビタミン・鉄分系サプリなど

※乳幼児がいる方は、粉ミルク、哺乳瓶、離乳食、紙おむつ、おしりふき、母子手帳、おもちゃなど

※非常持ち出し品は、個人のライフスタイルや家族構成によって異なります。それぞれの事情に合った持出品を揃えましょう。

2 非常備蓄品とは

地震後の生活を支えるために必要なものが「非常備蓄品」です。

発災後、家屋が倒壊または倒壊のおそれがある場合でない限り、自宅で生活しながら、ライフラインの復旧を待つことになります。

災害時に特に必要な「非常備蓄品」の例

- 停電に備えて

懐中電灯、乾電池、充電池式等のラジオ、携帯電話の予備バッテリー - ガス停止に備えて

カセットコンロ、カセットガスボンベ - 断水に備えて

簡易トイレ、ポリタンクや給水袋、飲料水(1人1日3リットルが目安です)

※日頃使用している生活必需品は、「普段使っているものを常に少し多めに備えること(日常備蓄)」が重要です。

「 日常備蓄品」の例

- 大小ビニール袋

- 救急箱

- ラップ

- ティッシュペーパー

- トイレットペーパー

- ウェットティッシュ

- 使い捨てコンタクトレンズ

- 使い捨てカイロ

- 点火棒

- 常備薬 など

※女性の方は、生理用品

※乳幼児がいる方は、おしりふき、おむつ

※水・食料品は、最低でも3日分、できれば一週間分を備蓄しておきましょう。食料品の備蓄には、「ローリングストック法」を活用すると管理しやすくなります。

非常持出品等、災害時の備えについて、詳しくは東京消防庁が公開している「地震に備える~地震その時10のポイント(外部リンク)」をご覧ください。

3 食料の備蓄方法について

食料の備蓄は、普段の食品の中で、米、缶詰、レトルト食品等ストック可能な食品の購入量を2倍にし、半分の量を使ったら同じ量を購入するという「ローリングストック法」を活用することで、無理のない備蓄ができるほか、消費期限の管理にも便利です。

家庭備蓄の参考として、農林水産省が発行している「災害時に備えた食品ストックガイド」(平成31年3月)(外部リンク)をご覧ください。缶詰やレトルト食品を使った一週間分の献立例や、備蓄の仕方などが掲載されています。

家庭での備え3 災害時の情報収集・伝達

1 災害時の情報収集

災害時や災害の危険がある場合は、主に防災行政無線、市ホームページ、安心安全情報メールなどで災害情報や避難情報を発信します。

事前に登録しておこう

- こまえ安心安全情報メール

※事前にメールアドレスを登録すると、自動的に情報を配信します。- 配信内容:犯罪発生情報、不審者などの防犯情報、防災情報、気象情報 など

- 利用・登録料:無料

※通信料、パケット通信費は、利用者の負担となります。

- 狛江市防災マップアプリ

現在地から避難場所等への方向確認や、防災情報の参照など、災害時に役立つ機能を搭載しています。

正確な情報を入手

- 防災行政無線自動応答システム 防災行政無線の放送内容が電話で確認できます。

TEL:0800-800-0504

2 災害時の情報伝達

災害用伝言ダイヤル、災害用伝言板は、毎月1日、15日に体験利用ができます。災害時に家族と連絡が取れるよう、普段から利用方法を練習しておきましょう。

体験利用日:毎月1日、15日、防災週間(8月30日~9月5日)、正月三が日(1月1日~3日)、防災とボランティア週間(1月15日~1月21日) ※体験利用の時間帯は、通信キャリアによって異なります。

災害用伝言ダイヤル(171)

地震、洪水などの災害の発生により、被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に提供される声の伝言板です。

※詳しくは、(社)電気通信事業者協会ホームページ「災害時の電話利用方法」(外部リンク)をご覧ください。

災害用伝言板(web171)

インターネットを利用して被災地の方の安否情報を確認する「web伝言板」です。伝言板に安否情報を登録すると、あらかじめ設定しておいた連絡先に、メールを自動送信してお知らせする機能があります。

※そのほかにも、各携帯電話会社のウエブサイトや、スマートフォンのアプリケーションをご確認ください。

※災害時の情報伝達・収集には、Twitter・FacebookなどのSNSも活用できます。

印刷

印刷

戻る

戻る

ページの先頭

ページの先頭